Planung und Grundlagen für den effizienten Einsatz

Teil 1: SHK-Profi-Wissen zur elektischen Flächenheizung

Ob im Neubau oder bei Sanierungen: Klimafreundlichere Heizvarianten wie die Kombination aus Fußbodenheizung und Wärmepumpe sind ein beliebtes das Mittel der Wahl. Warum elektrische Flächenheizungen, die eine sofortige und gezielte Wärmeabgabe ohne Verteilverluste bieten, eine gute Alternative zu anderen Heizsystemen darstellen, führt der Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e. V. (BVF) in dieser zweiteiligen Artikelserie aus. Der erste Teil befasst sich mit den Grundlagen für den erfolgreichen Einsatz von elektrischen Flächenheizungen und zeigt, welche Faktoren bereits in der Planungsphase beachtet werden müssen.

Für moderne Niedrigenergiegebäude mit niedriger Heizlast ist die elektrische Flächenheizung eine interessante Option – auch als vollwertige Raumheizung.

Für moderne Niedrigenergiegebäude mit niedriger Heizlast ist die elektrische Flächenheizung eine interessante Option – auch als vollwertige Raumheizung.

Bild: Etherma

Ob als komfortable Zusatzheizung im Badezimmer oder als vollwertiges Heizsystem im hochgedämmten Neubau – richtig geplant und installiert bieten elektrische Flächenheizungen zahlreiche Vorteile: schnelle Reaktionszeiten, vergleichsweise geringe Investitionskosten, eine unkomplizierte Installation ohne große Anlagentechnik und flexible Einsatzmöglichkeiten in Boden, Wand oder Decke. Die Langlebigkeit der elektrischen Systeme von 40 Jahren und mehr stellt ein weiteres Plus dar, in diesem Zeitraum müssen andere Heizsysteme mindestens einmal erneuert werden. Zudem fallen auch keine regelmäßigen Wartungskosten an.

Je nach Projekt und architektonischer Beschaffenheit des Gebäudes kann auf eine Vielzahl der verschiedenen elektrischen Ausführungen zurückgegriffen werden. Neben Heizmatten, auf denen der Heizdraht zur leichteren Verarbeitung mäanderförmig vorkonfektioniert ist, bietet der Markt auch Carbonfolien, Heizgewebe auf Glasfaserbasis oder Spezialpapiere an, die unter einem halben Millimeter dünn sind. Damit die Systeme ihr volles Potenzial entfalten können, sind eine sorgfältige Planung, die passende Auslegung und die richtige Abstimmung auf Bauweise und Nutzung entscheidend.

Vielfältige Möglichkeiten

Grundsätzlich lassen sich die Anwendungsgebiete für die elektrische Flächenheizungen in zwei Kategorien einteilen: Zusatzheizung, auch Komfortheizung genannt oder Vollheizung.

Zusatzheizung / Komfortheizung: Besonders beliebt ist der Einsatz dort, wo Räume nur zeitweise genutzt werden – etwa im Badezimmer, Gästezimmer, Wintergarten oder Hobbyraum. Eine elektrische Flächenheizung sorgt hier für schnelle und gezielte Wärme, ohne das zentrale Heizsystem dauerhaft hochfahren zu müssen. Über moderne Regelungstechnik wird die Heizleistung nur dann abgerufen, wenn sie tatsächlich gebraucht wird.

Vollheizung: In modernen, gut gedämmten Gebäuden mit niedriger Heizlast kann die elektrische Flächenheizung auch als primäres Heizsystem eingesetzt werden. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung entsteht eine nachhaltige, wirtschaftliche Gesamtlösung, die zugleich komfortabel und wartungsarm ist. Hinzu kommt ein rechtlicher Aspekt: Nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) gilt die elektrische Flächenheizung als Erfüllungsoption der 65 %-Regel für erneuerbare Energien – sie ist also auch aus Sicht des Gesetzgebers ein modernes, zukunftsfähiges Heizsystem.

Die richtige Dimensionierung

Die Wahl der Heizleistung ist einer der entscheidenden Schritte in der Planung. Sie hängt von Raumgröße, Bodenaufbau und gewünschtem Komfortniveau ab. Bei Fußbodenheizungen

können je nach Systemvariante spezifische Heizleistungen von 50 bis 200 W/m2 vorliegen, die maximale Heizleistung ist abhängig vom Bodenbelag. Während im Badezimmer mit Fliesen ein vergleichsweise hoher Wärmeeintrag sinnvoll ist, sollte die spezifische Heizleistung bei Holzfußböden dem Fußbodenaufbau und Material angepasst sein.

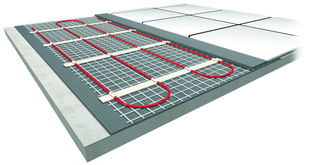

Die Heizleiter können frei verlegt, als Heizmatte auf dem Estrich ausgelegt oder, wie hier zu sehen, auch in Kombination mit vorgefertigten Systemelementen installiert werden.

Die Heizleiter können frei verlegt, als Heizmatte auf dem Estrich ausgelegt oder, wie hier zu sehen, auch in Kombination mit vorgefertigten Systemelementen installiert werden.

Bild: mfh systems

Gleichzeitig gilt: Eine gute Wärmedämmung ist das A und O. Im Neubau ist sie durch den Effizienzhausstandard ohnehin gegeben. In Bestandsgebäuden hingegen sollte die Dämmqualität unbedingt geprüft und gegebenenfalls nachgebessert werden. Andernfalls steigt der Energieverbrauch, weil Wärme ungenutzt nach unten entweicht.

Untergrund und Verlegung – Details, die zählen

Eine weitere Grundlage für den effizienten Betrieb ist die Vorbereitung des Untergrunds. Unebenheiten oder Hohlräume unter den Heizelementen können zu Wärmeinseln oder im schlimmsten Fall zu Schäden am Belag führen. Eine sorgfältige Nivellierung vor der Verlegung ist daher Pflicht.

Zudem gelten klare Vorgaben für die Platzierung:

Heizmatten dürfen nicht unter feststehenden Möbeln, Küchenzeilen oder Badewannen liegen.

Bewegungsfugen im Estrich dürfen keinesfalls von Heizleitungen überbrückt werden.

Temperaturfühler sollten mittig zwischen zwei Heizleitungen in einem Leerrohr verlegt werden, um bei Bedarf problemlos austauschbar zu sein.

Der elektrische Anschluss darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Hierbei sind einschlägige Normen wie IEC 60364-4-441, IEC 60800 oder DIN EN 50559 einzuhalten. Auch ein Fehlerstromschutzschalter (FI) ist obligatorisch.

Der passende Bodenbelag

Die Wahl des Bodenbelags beeinflusst die Effizienz maßgeblich. Grundsätzlich gilt:

Fliesen und Steinzeug erlauben hohe Heizleistungen und schnelle Wärmeabgabe.

Holzböden benötigen eine angepasste Heizleistung, um Materialschäden zu vermeiden.

Weiche Beläge wie Teppich oder Vinyl dürfen nur einer niedrigeren maximalen Heizleistung ausgesetzt werden.

Wichtig ist stets die Abstimmung von Bodenbelag und Heizsystem. Die Angaben der Bodenbelagshersteller sind verbindlich zu berücksichtigen.

Wand und Decke als sinnvolle Alternative

Elektrische Flächenheizungen sind nicht auf den Fußboden beschränkt. Auch Wand- und Deckenlösungen können in bestimmten Situationen sinnvoll sein.

Heizmatte, verlegt als Dünnbett-Heizung.

Heizmatte, verlegt als Dünnbett-Heizung.

Bild: BVF

Wandheizung:

Besonders interessant in der Modernisierung für Flächen, die nicht dauerhaft durch Möbel zugestellt sind. Ultra dünne Carbonfolien oder Heizfolien auf Glasfaserbasis eignen sich bei den Niedervoltsystemen besonders gut für eine Verarbeitung als Wandheizung.

Beim Einsatz von Hochvoltsystemen (230 V) sind zusätzlich die Vorgaben der Normen wie IEC 60335-2-96 und IEC 60364-7-753 zu beachten.

Deckenheizung:

Hier kann die gesamte Fläche als Heizfläche genutzt werden, was eine gleichmäßige Wärmeverteilung begünstigt. Vor allem im Sanierungsfall ist die Decke eine attraktive Option, wenn der vorhandene Bodenbelag nicht erneuert werden soll.

Sicher planen heißt Fehler vermeiden

Typische Planungsfehler entstehen, wenn Aspekte wie Dämmung, Möbelstellung oder Elektroinstallation nicht frühzeitig berücksichtigt werden. Häufige Probleme sind:

unzureichende Dämmung,

falsch platzierte Temperaturfühler,

Heizmatten unter festen Möbeln,

Vernachlässigung der Netzlastgrenzen.

Gerade der letzte Punkt ist entscheidend: Vor jeder Installation muss geprüft werden, ob die vorhandene Elektroinstallation die zusätzliche Last verkraftet. In manchen Fällen sind Anpassungen im Sicherungskasten erforderlich.

Verlegung einer elektrischen Wandheizung auf Basis einer Carbonfolie.

Verlegung einer elektrischen Wandheizung auf Basis einer Carbonfolie.

Bild: mfh systems

Fazit und Ausblick

Die elektrische Flächenheizung ist ein vielseitiges und zukunftssicheres Heizsystem mit robuster, langlebiger Technologie. In hochwärmegedämmten Neubauten mit geringem Heizbedarf kann die elektrische Flächenheizung auch eine interessante Alternative als Vollheizung sein: Die Installationskosten und –aufwände sind geringer als bei allen anderen Heizsystemen, darüber hinaus fallen keine hohen zusätzlichen Wartungskosten an. In Kombination mit selbst erzeugtem PV-Strom und einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann zudem der Netzbezug von Strom gesenkt und die Wirtschaftlichkeit erhöht werden. Durch die Einbeziehung der laufenden Betriebskosten kommt man bei dem geringen Heizwärmebedarf von Niedrigenergiehäusern zu einer Vollkostenbetrachtung, in der die elektrische Flächenheizung auch langfristig betrachtet wirtschaftlich attraktiv ist. Nachträglich eingebaut als Zusatztemperierung mit bedarfsgesteuerter Regelung, stellt die elektrische Flächenheizung wegen des vergleichsweise einfachen Installationsaufwandes und ihrer Langlebigkeit und kurzen Reaktionszeit ebenso eine attraktive Lösung dar. Aufgrund der zahlreichen Ausführungsarten kann für nahezu jede bauliche Situation und auch bei individuellen Nutzerwünschen eine optimale Lösung realisiert werden.

Im nächsten Teil dieser Serie geht es darum, wie die Systeme im Alltag effizient betrieben und intelligent gesteuert werden können. Dabei stehen digitale Thermostate, Smart-Home-Integration und die

Optimierung bestehender Anlagen im Mittelpunkt.