Wärmenetze: Perspektiven in der SHK-Branche

Teil 1: Potenziale in Neubau und Bestand mit Projektbeispielen

Die Wärmeversorgung muss dekarbonisiert werden, um die Klimaziele zu erreichen. Wärmepumpen spielen dabei in der Einzelgebäudeversorgung und bei Verbundlösungen mit Wärmenetzen eine zentrale Rolle. Dies gilt für den Gebäudeneubau und auch für den Bestand. Im ländlichen Raum wird darüber hinaus regional verfügbare (feste)

Biomasse eingesetzt. Welches Potenzial bietet diese Entwicklung für Akteure in der SHK-Branche und wie sehen Lösungen aus, um in diesem wachsenden Markt mittel- und langfristig erfolgreich zu sein?

Die Versorgung durch Wärmenetze bietet konkrete Chancen für die notwendige Dekarbonisierung der Wärmeversorgung.

Die Versorgung durch Wärmenetze bietet konkrete Chancen für die notwendige Dekarbonisierung der Wärmeversorgung.

Bild: Rehau

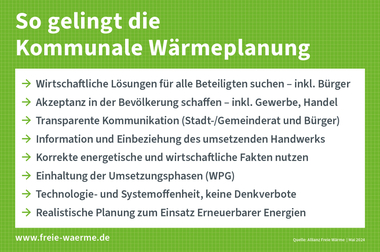

Im Sektor Wärme besteht erheblicher Handlungsdruck, da aktuell noch mehr als 80 % der Wärmebereitstellung in Deutschland auf fossilen Quellen basiert [1]. Im Mittelpunkt steht dabei der Gebäudebestand. Vor diesem Hintergrund wird die Kommunale Wärmeplanung (KWP) dazu beitragen, konkrete lokal verfügbare Erneuerbaren Energien (EE) für eine mögliche (zentrale) Nutzung zu identifizieren und eine Wärmewendestrategie mit Maßnahmenkatalog zu erarbeiten. Im Ergebnis der KWP werden Wärmenetz-Eignungsgebiete in der Gemeinde bzw. Stadt verortet sowie die Bereiche ausgewiesen, für die eine Einzelgebäudeversorgung auf Basis EE sinnvoll ist. Das Bundesgesetz zur KWP ist seit Januar 2024 in Kraft. Bis Mitte 2028 sollen für alle Kommunen in Deutschland Kommunale Wärmepläne vorliegen, für Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern bereits bis Mitte 2026 [2].

Abseits und auch unabhängig vom Prozess der KWP werden Wärmenetze für Quartiere im Gebäude-Neubau sowie Bestand geplant und gebaut, wenn diese im Vergleich zur Einzelgebäudeversorgung wirtschaftlich vorteilhaft sind. Und genau in diesem Segment ist ein erhebliches (neues) Potenzial für SHK-Unternehmen zu finden.

Herstellung einer sofort druckbelastbaren Schiebehülsenpressverbindung im Rohrgraben.

Herstellung einer sofort druckbelastbaren Schiebehülsenpressverbindung im Rohrgraben.

Bild: Rehau

Versorgungskonzept BV Grüne Mitte Brühl mit Grundwassernutzung als Quelle für die zentrale Wärmepumpenanlage und Wärmeverteilnetz

Versorgungskonzept BV Grüne Mitte Brühl mit Grundwassernutzung als Quelle für die zentrale Wärmepumpenanlage und Wärmeverteilnetz

Bild: empact engineering

Leitungsgebunde Wärmeversorgung bei Neubauten

Die Pflicht zum Einsatz Erneuerbarer Energien im Neubau hat dazu geführt, dass Wärmepumpen für die Einzelgebäudeversorgung der „neue Standard“ sind. Dies gilt für Ein- und Zweifamilienhäuser ebenso wie für mehrgeschossige Wohnbauten. Bei Mehrfamilienhäusern müssen die Wärmepumpen oft einige Meter entfernt von der Gebäudeaußenwand platziert werden. Die Anbindung zum Heizraum bzw. Heizkreisverteiler erfolgt dann in aller Regel durch eine erdverlegte vorgedämmte PE-Xa-Leitung, die von einem qualifizierten Installationsunternehmen eingebaut und angeschlossen wird.

Bei größeren Neubauquartieren kommen verbreitet auch zentrale Wärmepumpen mit höherer Leistung zum Einsatz, um die Wärmebereitstellung für Raumheizung und Trinkwassererwärmung umweltfreundlich sicherzustellen. D. h. hier entstehen Niedertemperaturwärmenetze, bei denen ebenfalls immer häufiger flexible Kunststoffrohrsysteme ausgewählt und professionell von versierten SHK-Installateuren eingebaut werden. Die folgenden beiden Projekte „Grüne Mitte Brühl“ in Baden-Württemberg und „Hawerkämpe“ in Borken in Nordrhein-Westfalen stehen stellvertretend für derlei Wärmenetze in Neubauquartieren.

Fokus (Gebäude)Wärmenetze im Bestand

Mit Inkrafttreten der beiden Richtlinien „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)“ und „Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)“ erfolgte die Etablierung der neuen Kategorie von Gebäudenetzen (≤ 16 Hausanschlüsse oder ≤ 100 Wohneinheiten). Alles, was größer ist, wird gemäß dieser Fördersystematik als Wärmenetz bezeichnet. Die beiden Programme unterstützen die Dekarbonisierung im Gebäudebestand.

Der Aufbau von neuen Wärmenetzen im Ergebnis der KWP ist kein „Privileg“ der größeren Städte, wo Fernwärmenetze seit Jahrzehnten erfolgreich betrieben und künftig ausgebaut werden. Die Umstellung auf eine fossilfreie Wärmeversorgung durch ein Wärmenetz findet ebenso im ländlichen Raum statt. Und ortsansässige Handwerksunternehmen aus der SHK-Branche sind oft aktive Gestalter dieser Projekte, von der ersten Idee bis zur Umsetzung und Gründung eigener Betreibergesellschaften. Das folgende Projektbeispiel in Weitingen in Baden-Württemberg, dessen Bau bereits 2014 begonnen hat und das kontinuierlich erweitert wurde, ist hier über die Ortgrenzen hinaus beispielgebend.

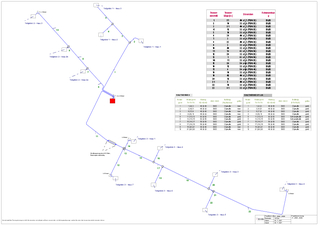

Netzplan und Rohrspezifikation im BV Hawerkämpe.

Netzplan und Rohrspezifikation im BV Hawerkämpe.

Bild: Rehau

Einsatz flexibler polymerer Rohrsysteme

Einfach, schnell und mit wirtschaftlichen Vorteilen im Vergleich zu Stahlmedienleitungen. So lässt sich der Einsatz flexibler polymerer Rohrsysteme mit PE-Xa Medienleitungen (PMR) charakterisieren. Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz ist die Akzeptanz bei Bauherren bzw. im Speziellen bei den Betreibern der Netze. Entscheidend ist zunächst die grundsätzliche technische Eignung – Stichworte Temperatur- und Druckanforderungen – und darüber hinaus die Langlebigkeit sowie Sicherheit des Gesamtsystems. Aber das ist nur die „halbe Miete“. Entscheidend sind ebenso die leichte bzw. schnelle und vor allem fehlerunanfällige Verarbeitbarkeit durch das ausführende Unternehmen.

Für SHK-Betriebe bietet der zunehmende Einsatz von PMR die Chance von dieser Marktentwicklung zu profitieren. Das Handling der Verbindungstechnik ist bei Installateuren verbreitet aus der Gebäudetechnik bekannt. Darüber hinaus unterstützen Hersteller wie Rehau die verantwortlichen Akteure in Planung und Verarbeitung mit professionellen und umfangreichen Serviceleistungen. Dazu gehören umfassende Schulungen in Theorie und Praxis z. B. zum Handling der Rohrbunde oder der Nachisolierung von Verbindungsstellen mit den entsprechenden Muffensystemen. Die einfache(re) Verarbeitung von Rohr, Verbindungs- und vor allem der Nachisoliertechnik spielt bei der Produktneu- bzw. Weiterentwicklungen eine wesentliche Rolle. Mehr zu diesen Aspekten folgt in Teil 2 des Fachbeitrags in SHK Profi 9/2025.

Geschäftsführer Steffen Frank in der Heizzentrale.

Geschäftsführer Steffen Frank in der Heizzentrale.

Bild: GäuWärme

Leitungsverlegung in Weitingen mit dem Rohrsystem „RAUTHERMEX“

Leitungsverlegung in Weitingen mit dem Rohrsystem „RAUTHERMEX“

Bild Rehau

Projektbeispiele

Neubau-Wohnquartier Grüne Mitte in Brühl / Baden-Württemberg

Das Mehrgenerationen-Quartier im Herzen der Gemeinde Brühl, ca. 10 km westlich von Heidelberg entfernt, umfasst 141 Miet-, 75 Eigentums- sowie 65 Seniorenwohnungen sowie 16 Doppelhäuser und ist auf dem ehemaligen Gelände des Sportvereins Brühl entstanden [3]. Für dieses zukunftsgerichtete Bauvorhaben zeichnet eine Projektgesellschaft bestehend aus den renommierten Bauträgern Kalkmann Wohnwerte, Conceptaplan und FWD Hausbau verantwortlich. Alle Gebäude sind über ein modernes Niedertemperatur-Nahwärmenetz verbunden. Das Netz wird über eine hochmoderne zentrale Wärmepumpenanlage gespeist. Durch die Nutzung des lokalen Grundwassers kann neben der Wärmeversorgung auch eine Kühlung (Temperierung) der Gebäude im Sommer erfolgen. Konzept, Planung und Contracting dieser nachhaltigen Versorgung liegt in der Verantwortung von empact [4]. Die Bauausführung erfolgte durch das erfahrene Team des SHK-Unternehmens Essenpreis Haustechnik aus Östringen. Im August 2025 wurde nach Fertigstellung der Anlagenbetrieb erfolgreich aufgenommen.

Ersatzneubau-Wohnquartier Hawerkämpe in Borken / Nordrhein-Westfalen

Borken, eine Mittelstadt, gut 50 km westlich von Münster, ist Standort des neuen Wohnquartiers Hawerkämpe, der WohnBau Westmünsterland eG [5]. Nach Rückbau von 83 Wohnungen aus den 1950er Jahren entstehen bis zur Fertigstellung im Herzen von Borken 138 zukunftsfähige Wohnungen verteilt auf 13 Mehrfamilienhäuser. Damit wird an gleicher Stelle die Wohnfläche mehr als verdoppelt und die Anzahl der Wohnungen um rund zwei Drittel gesteigert. Das innovative Versorgungskonzept umfasst eine hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in Kombination mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe. Die erzeugte Wärme wird über ein hocheffizientes Wärmenetz verteilt [Bild S. 39, unten rechts]. Ausgehend von der kompakten Struktur, dem Einsatz der sehr gut gedämmten PE-Xa-Doppelrohr-Leitungen und einer auf Effizienz ausgerichteten Netzdimensionierung sind die berechneten Wärmeverluste sehr gering. Für das technische Konzept und die Planung zeichnet das Büro Haerkötter & Sahlmann GmbH & Co. KG aus Emsdetten verantwortlich. Die erfolgreiche Ausführung von Wärmenetz und Technischer Gebäudeausrüstung erfolgte durch den im nördlichen Münsterland verankerten Installationsbetrieb M. Kloppenborg. Nach Baubeginn im Jahr 2023 erfolgte Mitte 2025 inzwischen der Erstbezug von Wohnungen.

Nahwärmeversorgung Weitingen / Baden-Württemberg

Mit viel Engagement und Überzeugungskraft wurde das Wärmenetz in Weitingen durch den Inhaber des SHK-Betriebes Frank Heizung Bad Energie, Steffen Frank, entwickelt und umgesetzt. Steffen Frank ist gleichzeitig Geschäftsführer der eigens dafür gegründeten GäuWärme GmbH [6], an der die Gemeinde mit 30 % beteiligt ist. Neben kommunalen Gebäuden wie Rathaus und örtlicher Schule inkl. Sporthalle sind inzwischen eine Vielzahl von privaten Wohngebäuden am Netz angeschlossen. O-Ton Steffen Frank: „Im Vergleich zu Stahlrohren sind wir um mehr als die Hälfte schneller, das spart enorm viel Arbeitszeit und Tiefbaukosten“. Ausgehend vom Baubeginn 2014 wurde das Wärmenetz kontinuierlich erweitert und umfasst inzwischen ca. 300 Hausanschlüsse. Die Anschlussquote liegt damit bei mehr als 90 %, d.h. die Akzeptanz, der auf regionaler Biomasse basierenden gemeinsamen Wärmeversorgung, ist außergewöhnlich hoch und spiegelt den Erfolg der Arbeit vor Ort wider.

Ausblick auf Teil 2

Der zweite Teil des Fachbeitrags in Ausgabe 9/2025 widmet sich der Planung und dem Bau von (Nah-)Wärmenetzen. Worauf ist bei der Planung zu achten, damit Probleme in der Realisierung minimiert werden? Welche konkreten Anforderungen stellen Bauherren von Wärmenetzen? Worauf gilt es bei der Installation besonders zu achten, um Fehler zu vermeiden? Welche technischen Neuerungen können helfen, die Langlebigkeit der Wärmenetze zu sichern und die Verarbeitung zu vereinfachen?

Auf diese und weitere Fragen folgen Antworten mit Praxisbezug und Relevanz für künftige Wärmenetzprojekte.

Quellen:

https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/erneuerbare-energienin-zahlen#waerme

https://www.bmwsb.bund.de/DE/stadtentwicklung/klimagerechte-stadtentwicklung/kommunale-waermeplanung/kommunale-waermeplanung_node.html

https://www.gruene-mitte-bruehl.de/

https://www.empact.energy/

https://wohnbau-wml.de/projekte/hwq/

https://gaeuwaerme.de/