Schallschutz von Anfang an mitdenken

SHK Profi-Experteninterview zum Lärmschutz von Wärmepumpen

Ob das Geräusch einer Wärmepumpe als störend empfunden wird, lässt sich nicht pauschal beantworten. Beeinflusst wird dies sowohl durch das subjektive Empfinden, physikalische Effekte oder auch planerische Irrtümer. Die Firma ATEC aus dem niedersächsischen Neu Wulmstorf hat sich dem Thema Lärmschutz durch Wärmepumpen verschrieben und bietet u. a. Schallhauben und Schallschutzwände an. Die SHK Profi-Redaktion hat mit Key Account Manager Stefan Libor den Schallschutz bei Wärmepumpen gesprochen.

Herr Libor, wie unterscheiden sich subjektive Schallempfindung und objektiv messbare Schallwerte? Warum empfinden Nachbarn den gleichen Geräuschpegel oft unterschiedlich?

Immer wieder werden Wärmepumpen als störend empfunden, obwohl die Geräte noch gar nicht in Betrieb genommen wurden. Manchmal reicht allein der Anblick des Lüfterrades einer Wärmepumpe, um in den Menschen den Gedanken an Lärm aufkommen zu lassen – sie reagieren reflexartig mit Ablehnung. Um diese Assoziation zu vermeiden, haben auch einige Wärmepumpen-Hersteller eine Abdeckung vor die Ventilatoren montiert.

Und natürlich besitzen wir Menschen ein unterschiedliches persönliches Lärmempfinden. Manche empfinden eben Rockmusik oder das Geräusch einer Harley Davidson als angenehm, andere wiederum fühlen sich dadurch belästigt. Dann ist noch die menschliche Hörfähigkeit ganz vielfältig. Ich habe es

immer wieder erlebt, dass wir bei einer Schallmessung waren und der eine Teilnehmer etwas wahrgenommen hat und der andere überhaupt nichts.

Welche Messgrößen sind im Zusammenhang mit Wärmepumpen besonders relevant – Schalldruckpegel, Schallleistung oder auch Frequenzspektren – und wie werden diese korrekt ermittelt?

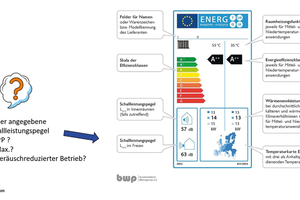

Alle Wärmepumpen-Hersteller weisen in ihren Produktdaten den Schallleistungspegel nach DIN EN 12102-1 für den Tag- und den Nachtbetrieb aus, der auch nach dieser Norm ermittelt wird. Für die Einhaltung gesetzlicher Grundlagen zählt ausschließlich der Schalldruckpegel, also welche Schallimmissionen beim Nachbarn ankommen. In Deutschland gibt es dafür ganz klare Vorgaben gemäß TA Lärm (siehe www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/).

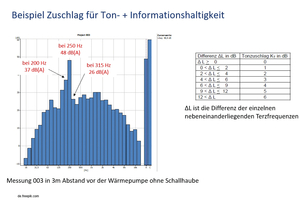

So muss beispielsweise der Schalldruckpegel 0,5 m vor dem geöffneten Fenster gemessen werden. Für die Auslegungen von möglichen schallschutztechnischen Produkten greift man idealerweise auf die Frequenzspektren der Geräte zurück. Hier eignet sich das Terz-Frequenzband besser als das Oktavband, weil dort eine eventuelle Ton- und Informationshaltigkeit erkennbar wäre.

Als Ton- und Informationshaltigkeit bezeichnet man Schallpegel-Spitzen, bei denen eine einzelne Terzfrequenz sehr viel stärker ausgeprägt ist als die beiden Nachbar-Frequenzen. Eine einzelne hervortretende Frequenz wird als viel unangenehmer wahrgenommen, als wenn nur ein eher gleichmäßiges Rauschen zu hören ist. Im schlimmsten Fall wird dann ein Tonzuschlag nach DIN 45681 vergeben, der bis zu 6 dB groß sein kann.

Welche Rolle spielt der Unterschied zwischen tieffrequentem und hochfrequentem Schall bei Wärmepumpen? Warum sind tiefe Frequenzen oft problematischer?

Erst einmal muss der Ausdruck tiefe Frequenzen richtig eingeordnet werden. Wenn wir auch hier die TA Lärm zugrunde legen, dann spricht man dort bei einem Frequenzbereich unter 90 Hz von tieffrequenten Geräuschen. Diese treten häufig im Umfeld von Blockheizkraftwerken auf, wo – je nach Motordrehzahl – vor allem Frequenzen zwischen 40 und 63 Hz stören können. Bei Wärmepumpen sprechen die Anwohner ebenfalls gern von tiefen Frequenzen. In solchen Fällen haben aber unsere Schallmessungen ergeben, dass wir uns hier hauptsächlich in einem Frequenzbereich über 100 Hz bewegen. Zur Ermittlung und Bewertung tieffrequenter Geräusche kommt im Übrigen die

DIN 45680 zum Einsatz.

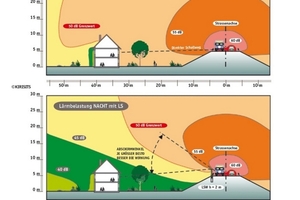

Wenn Geräte Schallpegel im tiefen Frequenz-Bereich abstrahlen, können sich dies pilzförmig ausbreiten und daher in Bodennähe hörbar sein. Auch lassen sich tiefe Frequenzen unter 100 Hz durch herkömmlichen Faser-Dämpfmaterialien nur mit großer Länge oder Packungsdicke reduzieren. Gut, dass diese bei Wärmepumpen eher selten auftreten.

Um noch einmal auf die DIN EN 12102 zurückzukommen: Es ist leider so, dass dort nur der Frequenzbereich 100 bis 10.000 Hz für Terzband- und 125 bis 8.000 Hz für Oktavbandanalysen

dokumentiert werden soll. Das ist deshalb sehr bedauerlich, weil Akustiker oder Ingenieurbüros für Schallschutz bei der Erstellung von Schallgutachten das gesamte Schallspektrum von 25 bis 10.000 Hz benötigen.

Welche typischen Planungs- und Einbaufehler führen in der Praxis am häufigsten zu Schallproblemen bei Wärmepumpen? Wie lassen sich diese vermeiden?

In den Planungsphasen zur Aufstellung von Wärmepumpen wird die schalltechnische Beurteilung immer wieder übersehen. Leider sind auch die Gebietseinteilungen nach TA Lärm nicht immer bekannt. Das führt dann dazu, dass die Anlagenbetreiber gar nicht wissen, welche Schallwerte sie einzuhalten haben. Des Weiteren werden die von den Herstellern angegebenen Schallwerte oft falsch interpretiert. Um die Schallausbreitung richtig berechnen zu können, ist nämlich weder der ErP-Schallpegel aus der Ökodesign-Richtlinie noch der geräuschreduzierte Betrieb maßgeblich. Hier muss der maximale Schallleistungspegel verwendet werden, der nach der bereits erwähnten DIN EN 12102 gemessen wird.

Was den Einbau von Wärmepumpen anbelangt, so raten wir davon ab, die Geräte an die eigene Hauswand zu montieren. Dort kann es leicht zu einer Körperschallübertragung in die dahinter liegenden Räume kommen. Ein nachträglicher Umbau ist dann häufig sehr aufwendig, weil hier die Rohrleitungslängen Grenzen setzen.

Leider werden in der Praxis auch häufig die Schallreflexionen von beispielsweise schallharten Böden oder Hauswänden außer Acht gelassen. Wärmepumpen können allein durch diese Reflexionen lauter wahrgenommen werden. So erhöhen sich die Schallpegel von Wärmepumpen durch z. B. geflieste Terrassen um 3 dB(A), durch eine rückseitige Hauswand mit einem Abstand von weniger als 3 m um 6 dB(A), in einer Ecke oder unter einem Vordach um 9 dB(A). Sehr problematisch ist auch die

Installation in einer Häuserschlucht. Dort reflektiert der Schall von einer Wand zur anderen.

Eine besondere Beachtung sollte man auch der Schallpegel-Erhöhung durch Wärmepumpen-Kaskaden schenken. Hier erhöht sich der Schallpegel beim Zusammenschluss von zwei identischen Geräten um 3 dB(A) und bei vier Geräten um 6 dB(A). Dieser Effekt tritt auch auf, wenn z. B. in einer Reihenhaus-Siedlung jeder Anwohner seine Wärmepumpe vor seinem Haus installiert hat, was ebenfalls zu den oben genannten Pegelerhöhungen führt.

An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass die Erhöhung des Schallpegels um 10 dB(A) als eine Verdoppelung des empfundenen Geräusches wahrgenommen wird. So können Wärmepumpen, die gemäß ihren technischen Datenblättern als eher leise einzustufen sind, plötzlich doch deutlich in der Nachbarschaft hörbar sein.

Welche Maßnahmen können SHK-Profis ergreifen, um Schall-emissionen von Wärmepumpen schon in der Planungsphase zu minimieren und spätere Konflikte mit Anwohnern zu verhindern?

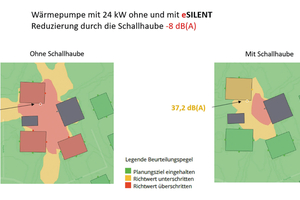

Der wichtigste Aspekt ist sicherlich, dass die SHK-Profis eine Schallbetrachtung überhaupt durchführen. Das geht zum Beispiel über den Schallrechner des Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e. V. unter www.waermepumpe.de/werkzeuge/schallrechner . Alternativ kann die Schallbetrachtung auch gegen eine geringe Gebühr bei ATEC unter oxomi.com/p/2024648/catalog/10631134 beauftragt werden. Durch Eingabe der Objekt-Adresse entsteht ein fertiges Geo-Modell mit Gebäuden und Gelände. Dort kann man die Wärmepumpe virtuell an dem gewünschten Aufstellort am Haus platzieren. Von ATEC erhält man dann einen prognosesicheren und normativ gemäß ISO 9613-2 abgesicherten Bericht einer schalltechnischen Untersuchung. Dieser wird in der Regel von den einzelnen Behörden anerkannt. Nicht zuletzt kann man sich auch an ein Ingenieurbüro für Schallschutz wenden, um ein umfassendes Schallgutachten erstellen zu lassen.

Ein weiterer interessanter Punkt ist die Möglichkeit, einzelne Anlagen unter Berücksichtigung der Vorbelastung zu planen. Das heißt: Wenn die Wärmepumpe am maßgeblichen Immissionsort den nach TA Lärm geforderten Schalldruckpegel um mindestens 6 dB(A) unterschreitet, dann können die Handwerker Wärmepumpen oder andere Geräte in der Nachbarschaft außer Acht lassen.

Zu wünschen wäre auch, dass bei der Aufstellung von Wärmepumpen ausreichend Platz für die Nachrüstung einer Schallhaube oder Schallwand vorgesehen wird; erst recht, wenn die Handwerker die Umgebung als geräuschempfindlich einstufen. Durchaus lohnenswert kann es für die Fachbetriebe auch sein, Schallschutzmaßnahmen direkt bei den Kunden offen anzusprechen und als Option mit in die Angebote aufzunehmen. Hier wird sicherlich der ein oder andere Endkunde in Sachen Schall auf die sichere Seite gehen, um später keine eventuell teuren Nachrüstkosten tragen zu müssen oder gar in (Rechts-)Streitigkeiten mit der Nachbarschaft zu geraten.