Das unterschätzte Bakterium

Pseudomonas aeruginosa: Gefahr in Gesundheitseinrichtungen und Kitas

Aktuell scheinen sich die Fälle von Pseudomonas aeruginosa in Trinkwasserinstallationen zu häufen. Doch für viele in der SHK-Branche ist dieses Bakterium noch weitgehend unbekannt – denn es muss lediglich in Gesundheitseinrichtungen und Kindertagesstätten untersucht werden, nicht aber routinemäßig gemäß Trinkwasserverordnung. SHK Profi hat bei Dr. Peter Arens, Hygienespezialist von Schell, nachgefragt, welche Bedeutung und Besonderheiten es bei diesem Bakterium gibt. Der Experte beschäftigt sich seit gut zwei Jahrzehnten mit diesem Bakterium im Trinkwasser.

Herr Dr. Arens, wie kommt es, dass Sie sich schon so lange mit Pseudomonas aeruginosa beschäftigen, wo doch das erste SHK-Regelwerk zu diesem Bakterium, das DVGW W 551-4, erst im April 2024 als Weißdruck erschienen ist?

Das hat rein persönliche Gründe. Vor 24 Jahren wurde mein Neffe mit Mukoviszidose geboren. Für Menschen mit dieser Erkrankung hat Pseudomonas aeruginosa eine hohe Bedeutung, da es sich in

deren Lunge festsetzen und diese zerstören kann. So kam es, dass ich mich schon recht früh mit diesem Bakterium beschäftigt habe, Erfahrungen sammeln konnte und auch zum Autorenkreis des DVGW W 551-4 (A) gehörte.

Dr. Peter Arens ist Hygienespezialist bei Schell.

Dr. Peter Arens ist Hygienespezialist bei Schell.

Bild: Schell

Ich hoffe, ihm geht es gut? Wer sonst außer Menschen mit Mukoviszidose ist noch gefährdet?

Ihm geht es gut. Bei seiner Geburt hatte er lediglich eine durchschnittliche Lebenserwartung von 27 Jahren, doch dank der modernen Medizin kann er heute ein annährend unbeschwertes Leben führen. Und die generell gute Nachricht ist, dass gesunde Menschen von diesem Bakterium nicht betroffen sind. Doch in Gesundheitseinrichtungen und Kindertagesstätten hat Pseudomonas aeruginosa eine hohe Bedeutung.

Scheinbar häufen sich aktuell Fälle von Pseudomonas aeruginosa, wie beispielsweise im Klinikum Frankfurt. Woran liegt dies?

Es ist schwer zu sagen, ob es tatsächlich eine Häufung gibt oder ob wir nur sensibilisiert sind für diese Nachrichten. Ich kann jedoch feststellen, dass die Zahl an Gebäuden zunimmt, die ohne besonderen Anlass auf Pseudomonas aeruginosa untersucht werden, obwohl sie gar nicht untersuchungspflichtig sind.

Was könnte dafür die Ursache sein?

Ich habe den Eindruck, dass es vor allem einen Grund gibt, warum es unnötigerweise zu einer Untersuchung auf Pseudomonas aeruginosa kommt: Man interpretiert einen Satz in den Empfehlungen des Umweltbundesamtes und im Regelwerk falsch. Man glaubt, dass es bei allen neu errichteten oder wesentlich umgebauten Trinkwasserinstallationen eine Untersuchungspflicht auf Pseudomonas aeruginosa gibt. Doch das stimmt nicht. Auch diese Aussagen beziehen sich lediglich auf untersuchungspflichtige Gebäude.

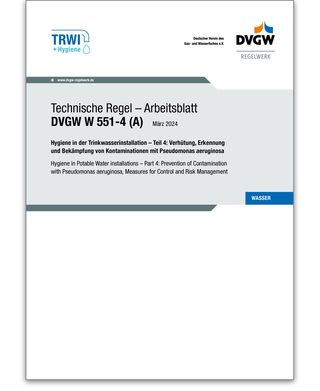

Im März 2024 ist mit dem DVGW W 551-4 das erste SHK-Regelwerk zu Pseudomonas aeruginosa erschienen, das alle wesentlichen Informationen zusammenfasst.

Im März 2024 ist mit dem DVGW W 551-4 das erste SHK-Regelwerk zu Pseudomonas aeruginosa erschienen, das alle wesentlichen Informationen zusammenfasst.

Bild: Schell

Welche Gebäude sind denn untersuchungspflichtig und in welchen Intervallen?

Mindestens jährlich sollen Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge wie Krankenhäuser, Pflege-

heime, Tageskliniken, aber auch Einrichtungen für ambulantes Operieren wie Kieferorthopädische

Praxen, aber auch Kindertagesstätten untersucht werden. Diese Einrichtungen werden im DVGW W 551-4 (A) unter dem Sammelbegriff „Prioritär-öffentliche Einrichtungen“ zusammengefasst. Begonnen werden dann diese jährlichen Intervalle unmittelbar nach einer Neuerrichtung oder bei größeren Umbauten an der Trinkwasserinstallation, aber nur bei diesen Einrichtungen!

Das heißt also, andere Einrichtungen wie Hotels, Wohn- oder Bürogebäude müssen nicht auf

Pseudomonas aeruginosa untersucht werden?

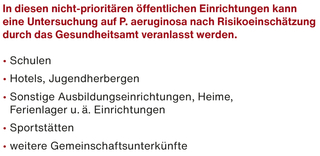

Genauso ist es, denn sie zählen zu den „nicht-prioritären“ bzw. „sonstigen Gebäuden“, wie das DVGW W 551-4 diese Gebäudetypen eingestuft hat. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Kommt es zu einer Erkrankung, wird die Untersuchung des Trinkwassers auch dieser Gebäude nach einer Risikoabschätzung des Gesundheitsamts angeordnet.

Anlasslose Untersuchungen dieser Gebäude können jedoch teure Folgen haben. Denn wenn erst einmal dieser potentielle Krankheitserreger nachgewiesen wurde – ob das Gebäude

untersuchungspflichtig ist oder auch nicht – dann dreht sich sofort ein größeres Rad: Die Trinkwasserinstallation muss saniert und ein solcher Befund muss ab der Inbetriebnahme an das Gesundheitsamt gemeldet werden, vorher jedoch nicht.

Auf Pseudomonas aeruginosa untersuchungspflichtige Einrichtungen, die im DVGW W 551-4 (A) unter dem Begriff „Prioritäre öffentliche Einrichtungen“ zusammengefasst werden. Sie werden jährlich und zusätzlich bei Neuerrichtungen und Umbauten an der Trinkwasserinstal-

Auf Pseudomonas aeruginosa untersuchungspflichtige Einrichtungen, die im DVGW W 551-4 (A) unter dem Begriff „Prioritäre öffentliche Einrichtungen“ zusammengefasst werden. Sie werden jährlich und zusätzlich bei Neuerrichtungen und Umbauten an der Trinkwasserinstal-

lation beprobt.

Bild: Schell

Wie sind denn die Grenzwerte bei Pseudomonas aeruginosa? Allgemein bekannt ist ja lediglich der technische Maßnahmenwert für Legionellen mit weniger als 100 KBE/100 ml.

Der Grenzwert für Pseudomonas aeruginosa ist nochmals deutlich niedriger. Er liegt bei kleiner 1 KBE in 100 ml Wasservolumen und gilt für alle Gebäude, in denen Pseudomonas aeruginosa nachgewiesen wird. Grundsätzlich ist bei allen positiven Befunden eine Ursachenermittlung und -beseitigung erforderlich. Aber nur in Gesundheitseinrichtungen und Kindergärten muss dann unmittelbar über Schutzmaßnahmen wie Sterilfilter entschieden werden.

Und was gilt in anderen Gebäuden?

In nicht-prioritären und sonstigen Einrichtungen sind Untersuchungen in aller Regel nicht notwendig, aber am Ende entscheidet dies das Gesundheitsamt auf Basis einer Risikoabschätzung, beispielsweise wenn es dort einen besonders sensiblen Nutzerkreis gibt. Grundsätzlich sind also Sterilfilter in diesen Einrichtungen eher die Ausnahme als die Regel – und selbst dann oftmals nur in einigen besonders sensiblen Bereichen, z. B. wo Trinkwasser vernebelt wird. Weiterhin können in diesen nicht-prioritären und sonstigen Einrichtungen Werte bis zu 10 KBE/100 ml für maximal 3 Monate toleriert werden. Das heißt, diese Trinkwasserinstallationen können in Betrieb gehen, wenn der bestimmungsgemäße Betrieb sichergestellt ist. Erst bei mehr als 10 KBE/100 ml müssen auch in diesen Einrichtungen Sofortmaßnahmen zum Schutz der Verbraucher nach DVGW-Arbeitsblatt W 551-2 erfolgen.

Diese Gebäude werden ausschließlich anlassbezogen auf Pseudomonas aeruginosa untersucht. Sie werden im DVGW W 551-4 (A) unter dem Begriff „nicht-prioritäre öffentliche Einrichtungen“ zusammengefasst. Gleiches gilt für „sonstige Einrichtungen“ (nicht-öffentliche Einrichtungen, wie Wohn-, Betriebs- und Bürogebäude etc.).

Diese Gebäude werden ausschließlich anlassbezogen auf Pseudomonas aeruginosa untersucht. Sie werden im DVGW W 551-4 (A) unter dem Begriff „nicht-prioritäre öffentliche Einrichtungen“ zusammengefasst. Gleiches gilt für „sonstige Einrichtungen“ (nicht-öffentliche Einrichtungen, wie Wohn-, Betriebs- und Bürogebäude etc.).

Bild: Schell

Wie kann man eine Kontamination der Trinkwasserinstallation mit Pseudomonas aeruginosa vermeiden?

Dazu gibt es im DVGW W 551-4 ein eigenes Kapitel. Es nennt sich etwas sperrig „Primär-präventive Maßnahmen: Verhütung von Kontaminationen“ und richtet sich gleichermäßen an Hersteller, Fachplaner, Fachhandwerker und Betreiber.

Bevor wir weiter auf die Rolle von Fachplanern, Fachhandwerkern und Betreibern eingehen, warum werden auch Hersteller in diesem Regelwerk als Verantwortliche mit aufgeführt?

Während Legionellen grundsätzlich über das Trinkwasser des Wasserversorgers in extrem geringen Konzentrationen in die Trinkwasserinstallation gelangen, ist dieser Weg bei Pseudomonas aeruginosa zwar nicht ausgeschlossen, aber sehr selten. In aller Regel wird es also über produktionsseitig kontaminierte Bauteile „eingeschleppt“. Daher kommt der hygienebewussten Herstellung von Bauteilen gerade bei diesem Bakterium eine so hohe Bedeutung zu. Im Kern geht es darum, alle Bauteile möglichst trocken zu prüfen. Erst wenn es aufgrund von Einstell- und Kalibrierarbeiten unvermeidbar ist, muss das verwendete Trinkwasser nicht nur auf die Parameter der Trinkwasserverordnung untersucht werden, sondern zusätzlich auch auf Pseudomonas aeruginosa.

Wie können sich Fachplaner und Fachhandwerker gegen produktionsseitig kontaminierte Bauteile schützen?

Dazu nehmen das DVGW W 551-4 und die VDI 6023 Blatt1 deutlich Stellung. Es wird empfohlen, im Leistungsverzeichnis und bei Bestellungen beim Großhandel hygienisch einwandfreie Produkte zu fordern. Dies ist beispielsweise immer dann gegeben, wenn die Produkte beim Hersteller trocken statt mit Wasser auf Dichtigkeit geprüft werden. Bei Sanitärarmaturen ist dies problemlos möglich, wie der Armaturenhersteller Schell beweist, aber noch immer ist dies nicht Branchenstandard. Jedoch gibt es auch Produkte, die im Herstellungsprozess mit Wasser beaufschlagt werden müssen, vor allem aufgrund von Einstell- und Kalibrierarbeiten. Für diese muss dann gemäß DVGW W 551-4 (A) ein Hygienekonzept des Herstellers bis zum Einbauort vorliegen.

Im Leistungsverzeichnis und bei Bestellungen beim Großhandel sollten explizit Produkte mit hygienisch einwandfreien Oberflächen gefordert werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn sie im Herstellungsprozess trocken geprüft werden, wie z. B. die Armaturen von Schell.

Im Leistungsverzeichnis und bei Bestellungen beim Großhandel sollten explizit Produkte mit hygienisch einwandfreien Oberflächen gefordert werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn sie im Herstellungsprozess trocken geprüft werden, wie z. B. die Armaturen von Schell.

Bild: Schell

Können Sie Beispiele für Produkte nennen, die im Herstellungsprozess mit Wasser in Kontakt kommen?

Ja, dies sind vor allem Wasserzähler, Sicherungseinrichtungen, Druckerhöhungsanlagen und oftmals auch Bauteile mit Gussgehäusen, obwohl letztere viel zuverlässiger als mit Wasser auch mit Luft auf Dichtigkeit geprüft werden können. Grundsätzlich haben aber auch alle nass geprüften Bauteile hygienisch einwandfreie Oberflächen, wenn das verwendete Prüfwasser einwandfrei, also der Trinkwasserverordnung entspricht und zusätzlich frei von Pseudomonas aeruginosa ist. Diese und weitere Anforderungen hat beispielsweise der VDMA AK Hygiene bereits vor rund 10 Jahren für seine Mitglieder erarbeitet und auch in den Regelwerken finden sich für die Hersteller wichtige Hinweise: Für Druckerhöhungsanlagen beispielsweise im DVGW W 551-7 (M), für Wasserzähler in den twin Nr. 10 und Nr. 11 und für alle anderen Bauteile im DVGW W 551-4.

Pseudomonas aeruginosa ist gemäß TrinkwV kein Parameter für die Untersuchung von Trinkwasser, solange es nicht in Flaschen abgefüllt wird. Warum ist dies so?

Weil von Pseudomonas aeruginosa keine Gefahr für die Allgemeinbevölkerung ausgeht. Doch seit dem Jahr 2006 gibt es eine Empfehlung des Umweltbundesamtes nach Anhörung der Trinkwasserkommission, dass in Krankenhäusern sowie anderen medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen dieser Parameter miterfasst werden soll. Insbesondere die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) und damit auch Herr Prof. Dr. Dr. h.c. med. Martin Exner wiesen immer wieder nachdrücklich auf die Bedeutung von Pseudomonas aeruginosa als wasserübertragbaren Krankheitserreger insbesondere bei sogenannten „nosokomialen“, also im

Krankenhaus erworbenen, Infektionen hin. Pseudomonas aeruginosa ist in diesen Einrichtungen der zweithäufigste Erreger von Lungenentzündungen, der dritthäufigste bei Harnwegsinfektionen und der achthäufigste bei Blutvergiftungen, mit allein ca. 7.500 Todesfällen jährlich und damit deutlich mehr als die schon hohen Fallzahlen von 3.000 Todesfällen durch Legionella.

Was macht Pseudomonas so besonders im Vergleich mit Legionellen?

Pseudomonas aeruginosa ist äußerst anspruchslos im Hinblick auf Nährstoffe, wodurch das Bakterium problemlos auch produktionsfrische Oberflächen besiedeln kann. Doch dafür

benötigt es Wasser. Weiterhin ist es ein ausgeprägter Biofilmbildner, in dem es weitgehend gegen Austrocknung, unser Immunsystem und gegen chemische Desinfektionsmittel geschützt ist. Pseudomonas aeruginosa kann in Siphons, Seifen oder Enthärtungsanlagen selbst bei chemischer Desinfektion vorkommen. Vor allem vermehrt es sich extrem schnell: Schon nach 20 Minuten hat es sich verdoppelt, während Legionellen dafür 2 bis 4 Stunden benötigen. Weiterhin kann es sich fortbewegen und auch Dichtungen umwachsen. Dies erklärt, warum Trinkwasserinstallation auch über zu selten genutzte Entnahmestellen und damit gegen die Fließrichtung kontaminieren können. Und im Gegensatz zu Legionellen kann Pseudomonas aeruginosa bei Bedarf auch ohne Sauerstoff atmen.

Das sind wirklich besondere Eigenschaften! Und welche Schwachstellen hat Pseudomonas aeruginosa?

Es ist deutlich temperaturempfindlicher als Legionellen, schon bei Temperaturen von ca. 45 °C wird es abgetötet. Zum Vergleich: Bei Legionellen benötigen wir 70 °C über 3 Minuten zum Abtöten, bei 60 °C schon ca. 30 Minuten! Pseudomonas aeruginosa ist also in aller Regel ein Bakterium des Trinkwassers kalt (PWC), solange das Warmwasser mindestens 45 °C aufweist. Wenn jedoch die Temperaturen darunterliegen, wie bei vielen Kleinstdurchlauferhitzern, kann auch das Warmwasser kritisch werden. Weiterhin ist dieses Bakterium erstaunlich wettbewerbsschwach, hat also in älteren Trinkwasserinstallationen Probleme, sich festzusetzen.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass bei einer Sanierung die thermische Desinfektion in Verbindung mit einem sichergestellten bestimmungsgemäßen Betrieb das Mittel der Wahl ist.

So ist es. Eine chemische Desinfektion ist wenig zielführend, da sich Pseudomonas aeruginosa im Biofilm versteckt. Selbst unser Immunsystem kommt da kaum ran. Es besiedelt gern auch Dichtungen, die von chemischen Desinfektionsmitteln strömungstechnisch kaum erreicht werden können. Im Gegensatz dazu dringen hohe Temperaturen in jeden Biofilm und in jeden noch so kleinen Spalt der Trinkwasserinstallation ein, allein schon über die Wärmeleitfähigkeit der Materialien. Es gab mal ein neu errichtetes Bettenhaus am Mittelrhein, dessen Trinkwasserinstallation noch vor der Inbetriebnahme vollständig demontiert wurde, weil chemische Desinfektionen nicht zum Ziel geführt haben. Sie töten zwar die Bakterien in der Wasserphase zuverlässig ab, aber nicht unbedingt auf den Oberflächen und damit im Biofilm. Damit ist erklärbar, warum es anschließend oftmals wieder zu Befunden kommt. Denn nach jeder Sanierung muss die chemische Desinfektion abgeschaltet werden. Und wenn nicht alle Bakterien im Biofilm erwischt wurden, besiedeln sie von diesen Oberflächen aus erneut die Wasserphase. Daher sind gemäß DVGW W 551-2 auch drei „Freigabeprüfungen“ nach jeder Art der Sanierung notwendig: nach zwei, sechs und zwölf Wochen. Erst nach zwölf Wochen steht also der Sanierungserfolg fest und zu keinem Zeitpunkt vorher. Das muss unbedingt beachtet werden!

Was ist bei einer Sanierung sonst noch zu beachten?

Im Gegensatz zu anderen mikrobiologischen Sanierungen muss in aller Regel das kontaminierte Bauteil gefunden und saniert oder ausgetauscht werden. Weiterhin ist es gar nicht so einfach, eine Kaltwasserinstallation vollständig thermisch zu desinfizieren.

Denn dazu muss geklärt werden, ob alle Komponenten ausreichend temperaturbeständig sind – denn sie wurden ja für den Einsatz im Kaltwasser konzipiert. Am Ende ist es also eine Kombination einer thermischen Beaufschlagung mit einem erhöhten Wasserwechsel über alle Entnahmestellen. Weiterhin muss im Vergleich zu einer Sanierung bei Legionellen noch deutlich systematischer vorgegangen werden, da sich ja dieses Bakterium extrem schnell verdoppelt. Vor allem aber gibt es im Kaltwasser nach den Sanierungsmaßnahmen keine weitere Unterstützung der Desinfektion.

Was ist damit gemeint?

Bei einer Sanierung im Fall von Legionellen wird ja anschließend das Warmwasser mit hygienisch sicheren Temperaturen betrieben, die im Betrieb weiterhin „desinfizierend“ wirken. Diesen Schutz haben wir nach der thermischen Desinfektion des Kaltwassers bei Pseudomonas aeruginosa jedoch nicht. Wurden nicht wirklich alle abgetötet, vermehrt es sich als Kaltwasser-Bakterium erneut.

Was sind abschließend Ihre Empfehlungen?

Glücklicherweise kann man Pseudomonas aeruginosa durch hygienisch geeignete Produkte, sauberes Arbeiten und den sofortigen bestimmungsgemäßen Betrieb nach dem Befüllen der Trinkwasserinstallation vermeiden. Wenn es jedoch zu einer Kontamination gekommen ist, sollte man die Unterstützung von Sachverständigen hinzuziehen, die bereits einige Objekte erfolgreich saniert haben. Selbstversuche dauern oftmals zu lange und werden dadurch teuer.

Pseudomonasaeruginosa

stäbchenförmiges Bakterium, beweglich

verdoppelt sich sehr schnell: alle 20 Minunten

starker Biofilmbildner

Antibiotika-Resistenz: Auf der WHO Prioritätenliste!

kann mit und ohne Sauerstoff „atmen“

wettbewerbsschwach

Vorkommen von Pseudomonas aeruginosa:

überall, wo Feuchtigkeit ist; „Pfützenbakterium“

extrem geringe Nährstoffansprüche

Lebt auch in destilliertem Wasser, einigen Desinfektionsmitteln, fast allen Siphons, Diesel (Ausfall von Notstromaggregaten, Korrosion in Kraftstofftanks), Seifen, Shampoos etc.

Erkrankungen durch Pseudomonas aeruginosa

gesunde Bevölkerung nicht betroffen, aber z. B. Menschen mit Mukoviszidose

hohe Bedeutung für den Gesundheitsbereich = „Nosokomiale“ Infektionen

zweithäufigster Erreger nosokomialer Lungenentzündungen (Pneumonien)

dritthäufigster bei Harnwegsinfektionen

achthäufigster bei Blutvergiftungen (Sepsis) mit ca. 7.500 Todesfällen

bedeutsam bei Fremdkörpersystemen (Katheder, Beatmungstuben, Kontaktlinsen, etc.), wenn diese mit kontaminiertem Trinkwasser in Kontakt kommen

Mittelohrentzündungen

Wundinfektionen etc.