Frische Luft fürs Klassenzimmer

Gute Innenraum-Luftqualität ist entscheidend

Die Luftqualität in Schulen ist aus von entscheidender Bedeutung: Zum einen beeinflusst eine gute Luftqualität die Leistungsfähigkeit und das Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler positiv. Zum anderen kann durch ausreichende Frischluftzufuhr die Konzentrationsfähigkeit gesteigert und der Müdigkeit entgegengewirkt werden. Darüber hinaus trägt eine angenehme Raumluft zum allgemeinen Wohlbefinden bei, was sich wiederum positiv auf ihre Motivation und ihr Engagement im Unterricht auswirkt.

Ein guter Indikator für den Luftaustausch in Klassenräumen ist die CO2-Konzentration. Von einer guten Luftqualität wird gesprochen, wenn der Wert 1.000 ppm nicht überschreitet. Dieser Wert basiert auf wissenschaftlichen Studien und auf Empfehlungen von Gesundheits- und Umweltorganisationen. In vielen Ländern gibt es spezifische Standards und Richtlinien für die Belüftung von Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden. In Deutschland sind es

die VDI 6040 Blatt 2 „Raumlufttechnik – Schulen – Ausführungshinweise (VDI-Lüftungsregeln, VDI-Schulbaurichtlinien)“,

die AMEV-Empfehlung Nr.166 „RLT-Anlagen – Hinweise zur Planung, Ausführung und Betrieb von Raumlufttechnischen Anlagen für öffentliche Gebäude“,

die Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.5 „Raumtemperatur und ASR A3.6 „Lüftung“ sowie

die DIN EN 16798-3:2017-11 „Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 3: Lüftung von Nichtwohngebäuden – Leistungsanforderungen an Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme“.

Schulen und Bildungseinrichtungen, die CO2-Messungen durchgeführt haben, berichten von positiven Effekten auf das Lernumfeld, wenn der CO2-Gehalt in der Raumluft unter 1.000 ppm gehalten wird. Das hat zu einer breiten Akzeptanz dieses Wertes als Richtwert geführt. Um ihn einzuhalten, ist ein Zuluftvolumenstrom von mindestens 25 m³/h und Person erforderlich.

Der genaue Wert wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Je mehr Schülerinnen und Schüler sich im Raum befinden, desto höher ist der erforderliche Gesamt-Zuluftvolumenstrom. Bei lebhafteren Aktivitäten (z. B. Gruppenarbeit oder Sport) kann ein höherer Luftwechsel erforderlich sein.

In den Klassenräumen der Sünte-Marien-Schule in Wietmarschen (Niedersachsen) sorgen Standgeräte für gute Raumluft.

In den Klassenräumen der Sünte-Marien-Schule in Wietmarschen (Niedersachsen) sorgen Standgeräte für gute Raumluft.

Bild: Kampmann

Erforderlichen Luftwechsel sicherstellen

Um den notwendigen Außenluftvolumenstrom zu gewährleisten, stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Die Fensterlüftung kommt zwar ohne zusätzliche Investition aus, ermöglicht aber nur eine unkontrollierte Frischluftzufuhr. Sie erfolgt klassisch über Stoßlüften oder Querlüften. Allerdings lässt sich der Luftaustausch auf diese Weise nicht zuverlässig steuern, da er stark von äußeren Einflüssen wie Wind und Temperaturdifferenzen abhängt. Zudem fehlt bei der Fensterlüftung die Möglichkeit zur Wärmerückgewinnung, was sie energetisch ineffizient macht. Eine bedarfsgerechte und energieeffiziente Alternative ist die mechanische Lüftung. Hier wird zwischen zentraler und dezentraler Anlagentechnik unterschieden.

Im Zentralgerät einer Raumlufttechnischen Anlage (RLT-Anlage) befinden sich Ventilatoren, Filter, die Wärmerückgewinnung und optional auch Heiz- und Kühlregister sowie Be- und Entfeuchter. Über ein Kanalsystem wird die Luft von außen angesaugt und zunächst durch Filter geleitet. Anschließend gelangt die gereinigte Außenluft in einen Wärmeübertrager, der Wärme aus der Abluft auf die Zuluft überträgt. Dies trägt entscheidend zur Energieeffizienz der Anlage bei, da die erforderliche Heiz- oder Kühlleistung für die Temperierung der Zuluft verringert wird. Nach der Wärmerückgewinnung kann die Zuluft zusätzlich konditioniert werden – etwa durch Heizen, Kühlen, Befeuchten oder Entfeuchten – je nach den Anforderungen an das Raumklima. Die aufbereitete Luft wird dann über das Kanalsystem in die einzelnen Räume eingebracht. Gleichzeitig saugt die Anlage verbrauchte Raumluft ab und leitet sie in der Regel ebenfalls durch Filter, bevor sie nach draußen abgeführt wird.

Bei Neubauten bietet es sich an, in einem frühen Planungsstadium die Installation einer zentralen RLT-Anlage zu berücksichtigen. Auch bei umfangreichen Sanierungen sollte die zentrale Anlagentechnik als mögliche Option geprüft werden.

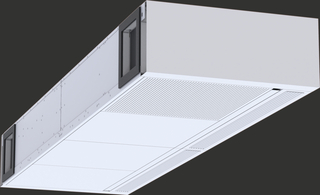

Deckenlüftungsgeräte können in einer Zwischendecke oder sichtbar eingebaut werden.

Deckenlüftungsgeräte können in einer Zwischendecke oder sichtbar eingebaut werden.

Bild: Trox

Dezentrale Lüftungsgeräte

Im Gegensatz zu zentralen Lüftungssystemen, die von einem Gerät aus die Luft in mehrere Räume verteilen, werden dezentrale Lüftungsgeräte direkt in die Räume eingebaut, die sie versorgen sollen. Deshalb ist hier kein umfangreiches Kanalsystem erforderlich. Es genügen zwei Leitungen vom

Lüftungsgerät durch die Außenwand ins Freie. Durch eine dieser Leitungen gelangt die Zuluft in das Lüftungsgerät und von dort in den Raum. Durch die andere Leitung befördert das Gerät die Abluft nach draußen.

Wie die zentralen Lüftungssysteme sind auch viele dezentrale Lüftungsgeräte mit einer Wärmerückgewinnung ausgestattet. Damit können sie die Wärme der Abluft nutzen, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch verbessert sich nicht nur die Energieeffizienz des Systems, das Einbringen vorerwärmter Luft beugt auch Beschwerden über Zugluft vor, insbesondere im Vergleich zur Fensterlüftung.

Wird die Zuluft durch Filter geleitet, die Staub, Pollen und andere Partikel entfernen, bevor die Luft in den Raum gelangt, trägt dies ebenfalls zur Verbesserung der Innenraumluftqualität bei. Bei der Wahl der Lüftungsgeräte lohnt es sich, auf Regelungs- und Steuerungssysteme zu achten, die eine automatische Anpassung des Luftstroms basierend auf CO2-Werten, Luftfeuchtigkeit oder anderen Parametern ermöglichen. Solch eine bedarfsgeregelte Lüftung sorgt dafür, dass die richtige Menge Außenluft zur richtigen Zeit in den Raum eingebracht wird und damit eine hohe Lüftungseffizienz sichergestellt wird. Die Geräte sind so konzipiert, dass sie leise arbeiten, um den Komfort im Raum nicht zu beeinträchtigen.

Dezentrale Lüftungsgeräte bieten sich als flexible und effiziente Lösung zur Verbesserung der Luftqualität in einzelnen Räumen an, ohne dass ein aufwendigeres zentrales Lüftungssystem erforderlich ist. Angeboten werden Stand-, Decken- und Brüstungsgeräte, sodass sie passend für die spezifischen Anforderungen des Raumes und der Gebäudeart ausgewählt werden können. Eine beispielhafte Übersicht über dezentrale Systeme, die sich für die Schullüftung eignen, findet sich unter www.t1p.de/Schullueftung-Systeme .

Zusammen mit dem Deckenlüftungsgerät wurde in diesem Klassenraum eine Akustikdecke mit Beleuchtung eingebaut. So wurden gleichzeitig die Luftqualität, die Akustik und die Beleuchtung im Raum verbessert.

Zusammen mit dem Deckenlüftungsgerät wurde in diesem Klassenraum eine Akustikdecke mit Beleuchtung eingebaut. So wurden gleichzeitig die Luftqualität, die Akustik und die Beleuchtung im Raum verbessert.

Bild: Trox

Die Installation sollte in der Nähe der Außenwände erfolgen, um die Luftkanäle möglichst kurz zu halten. Für die Zu- und Anluftleitung wird je ein Durchbruch in die Außenwand eingebacht. Die Geräte müssen so positioniert sein, dass eine optimale Luftzirkulation im Raum gewährleistet werden kann. So sind insbesondere große Möbelstücke oder Raumteiler zu berücksichtigen, die dem austretenden Zuluftvolumenstrom im Weg stehen könnten. Um Zugerscheinungen zu vermeiden, ist es wichtig, die Luftauslässe optimal zu positionieren und die Luftgeschwindigkeit entsprechend einzustellen. Bei der Planung ist auch die Zugänglichkeit für die Wartung zu berücksichtigen. Voraussetzung für den Einbau ist außer dem Zugang zu einer Außenwand ein Stromanschluss in der Nähe.

In Schulen kommen besonders häufig Wand- und Deckengeräte zum Einsatz. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen durch den Platzbedarf, die Luftverteilung und natürlich die Einbauposition.

Die meisten Standgeräte sind direkt im Blickfeld, deshalb spielt das Design hier eine wichtige Rolle. Zudem ist zu berücksichtigen, dass eine Stellfläche im Raum benötigt wird. Die Luftauslässe sind vorn oder seitlich am Gerät. Standgeräte zeichnen sich durch eine sehr gute Zugänglichkeit für die Wartung aus.

Deckenlüftungsgeräte werden in oder unter der Decke montiert. Sie können sichtbar oder in der Zwischendecke verbaut werden. Somit sind sie ideal, wenn die Grundfläche des Raums eher knapp bemessen ist. Die Geräte haben meist einen zentralen Luftein- und Luftauslass an ihrer Unterseite. Je nach Einbauhöhe kann die Wartung bei diesen Geräte etwas aufwendiger sein. Bei der Montage ist die Übertragung des Körperschalls auf die Decke zu berücksichtigen bzw. dafür zu sorgen, dass sie möglichst gering ist.

Im Kasten (unten) ist aufgeführt, für welche Randbedingungen die in den Abbildungen gezeigten Gerätetypen besonderes geeignet sind.

Akustik in Klassenräumen

Oft wird die Frage nach akustischen Vor- und Nachteilen eines Lüftungssystems gestellt. Hier ist es sinnvoll, zunächst die Gegebenheiten im Raum zu betrachten. Eine Voraussetzung dafür, dass die Schülerinnen und Schüler dem Unterricht konzentriert folgen können, ist eine gute Sprachverständlichkeit. In vielen Unterrichtsräumen ist jedoch die akustische Qualität sehr schlecht.

Eine geringe Schallabsorption an den Oberflächen führt zu langer Nachhallzeit, durch die sich die Geräusche im Raum überlagern. Hier lohnt es sich, vor dem Planen der Maßnahmen den Ist-Zustand zu betrachten. Wände in Massivbauweise z. B. absorbieren den Schall schlechter als Holz- bzw. Leichtbauwände.

Keine Anzeichen von Müdigkeit: Viel gute Luft sorgt dafür, dass die Schülerinnen und Schüler mit Energie und Spaß lernen können.

Keine Anzeichen von Müdigkeit: Viel gute Luft sorgt dafür, dass die Schülerinnen und Schüler mit Energie und Spaß lernen können.

Bild: Clipdealer

In Räume, die auf Fensterlüftung angewiesen sind, kommen beim Lüften die Außengeräusche herein. Eine RLT-Anlage ermöglicht die kontrollierte Belüftung, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen, was diese Geräuschbelastung erheblich verringert. Viele moderne RLT-Anlagen sind mit Schalldämpfungselementen ausgestattet, die Geräusche reduzieren, die im Gerät und in der Luftverteilung entstehen.

Eine entscheidende Rolle für die Raumakustik spielen jedoch die Oberflächen im Klassenzimmer. Wichtig für eine gute Sprachverständlichkeit ist eine kurze Nachhallzeit – unabhängig davon, ob jemand etwas erklärt oder ob die Geräusche von der Schulklasse, dem Beamer, der Lüftung und anderen Geräuschquellen stammen. In einem typischen Klassenraum mit einem Raumvolumen von 180 m³ reichen oft wenige Akustikelemente an der Decke aus, um die in der DIN 18041 „Hörsamkeit in Räumen – Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise für die Planung“ geforderte Nachhallzeit von 0,55 s für die Nutzungsart „Unterricht / Kommunikation“ zu erreichen.

Kombination aus Lüftungsgerät und Akustikdecke

Die Kombination von Akustikdecke und RLT-Anlage ist eine sinnvolle Investition in die Lernumgebung, die sowohl die Akustik als auch die Luftqualität im Klassenzimmer verbessert. Während es für Räume mit ausgezeicheter Akustik genügt, ein Lüftungssystem zu installieren, bietet sich für Räume mit schallharten Oberflächen beispielsweise eine Akustikdecke mit integriertem Lüftungssystem oder ein Stand- bzw. Brüstungsgerät in Kombination mit Akustikelementen an der Decke an.

Es ist oft kostengünstiger, beide Systeme in einem Schritt zu installieren, als sie später separat zu integrieren. Und beide sind für die Konzentrationsfähigkeit und damit für den Lernerfolg von Vorteil.

Weitere Informationen

Weitere Informationen gibt es auf www.fgk.de unter „Dokumente / Literatur“, so z. B.

FGK-Status-Report 22: Lüftung von Schulen,

https://t1p.de/Status-Report-22-2024

Empfehlungen für die Planung und Installation von Lüftungssystemen, https://t1p.de/Empfehlungen-Schullueftung

FGK-Status-Report 61: Akustik in Klassenräumen,